近年来,随着环保意识的提升,环境影响评价(环评)作为项目开工前的关键环节,其审批质量与效率备受关注。在实际操作中,部分审批部门存在审查审批时间较长、审批流程不规范、批复文件不严谨、把关不严等问题,这不仅影响了项目进度,也可能对环境和社会带来潜在风险。本文将从这些现象出发,分析原因并提出改进建议。

一、问题表现:

- 审批时间较长:部分审批部门在处理环评申请时,流程冗长,导致企业等待时间过长,间接增加了项目成本,甚至延误了环保措施的落实。

- 审批流程不规范:缺乏统一的标准化流程,部分环节存在随意性,例如资料提交要求不明确或重复审查,容易引发混乱和效率低下。

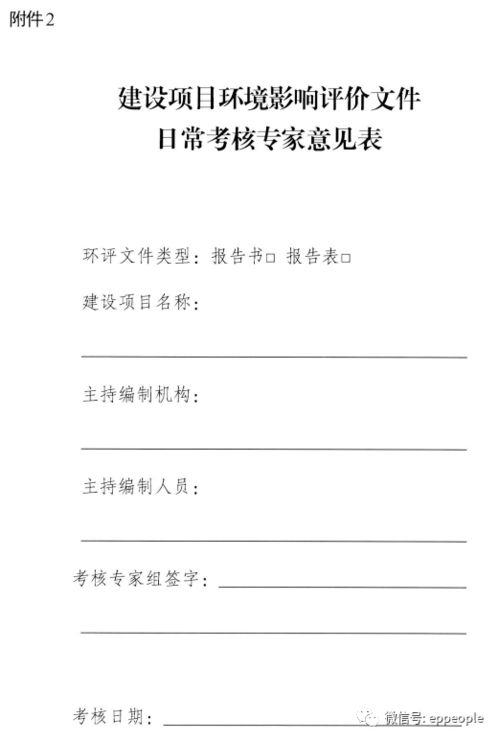

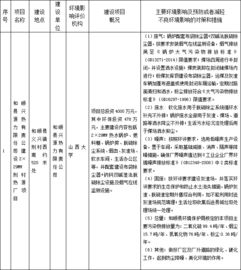

- 批复不规范:批复文件内容不完整或表述模糊,例如未明确环境监测要求或未说明后续责任,可能导致执行过程缺乏依据。

- 把关不严:审批部门在审核过程中,未能严格评估项目的环境影响,例如对高风险项目的审查流于形式,增加了环境污染的可能性。

二、原因分析:

这些问题可能源于多方面因素。审批部门资源不足,如人员配备不足或技术能力薄弱,导致处理效率低。制度设计不完善,相关法规和流程未细化,造成操作随意。监督机制缺失,审批过程缺乏有效的外部检查和问责,容易滋生部门惰性或腐败现象。

三、改进建议:

针对上述问题,建议从以下方面入手:

- 优化审批流程:建立标准化的环评审批系统,明确各环节时限和责任,推行电子化办理以减少人为延误。

- 加强人员培训:提升审批人员的专业素养,确保他们熟悉环保法规和评估方法,从而规范批复内容。

- 完善监督机制:引入第三方评估和公众参与,强化对审批过程的监督,定期检查批复质量。

- 严格把关标准:制定清晰的审查清单,确保所有项目都经过全面评估,对高风险项目实施更严格的审核。

环保审批是保护环境的“第一道防线”,必须通过制度优化和执行力提升来解决现存问题。通过规范化流程、强化监督和严格把关,我们能够实现高效、公平的审批,从而促进可持续发展与环境保护的协调。